Величайший дар на свете - уметь принадлежать себе(с)

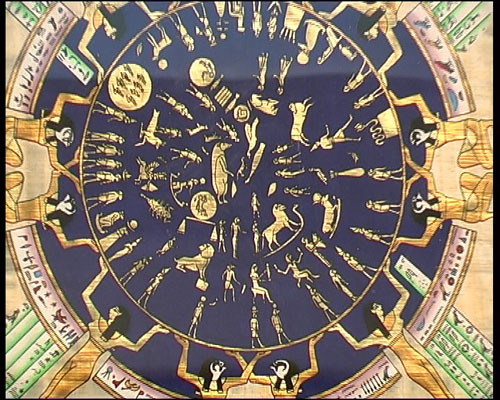

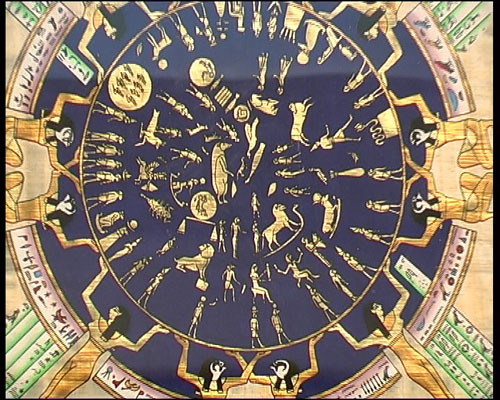

Древнеегипетскую календарную традицию характеризуют три особенности. Во-первых, параллельное сосуществование нескольких календарных систем, применявшихся в разных областях жизни; во-вторых, соединение двух противоположных начал, нашедших выражение в разных системах, — стремления привязать календарь к сезонам солнечного года и полностью освободиться от какой-либо связи с сезонами; в-третьих, определение периодической структуры календаря не только по движениям небесных светил, но схематически, руководствуясь требованиями практического удобства и математической простоты.

читать дальшеПриродные условия Египта характеризуются сменой трех сезонов, связанных с повторяющимися разливами Нила. После подъема воды в середине — второй половине лета, когда почти вся обрабатываемая поверхность земли в долине Нила затоплена водой, наступает время сева, выращивания и сбора урожая. Вслед за этим наступает период засухи, характеризуемый самым низким уровнем воды в Ниле. Засуха продолжается вплоть до начала очередного подъема воды. На древнеегипетском языке сезоны имели особые названия, первый сезон — ахет (половодье), второй — перет («выхождение» земли из-под воды), третий — шему (отсутствие, низкая вода). Три сезона повторяются регулярно из года в год, в среднем составляя каждый по 4 месяца. Однако продолжительность сезонов может колебаться из-за непостоянства времени и высоты подъема воды в Ниле. В обычный год при среднем подъеме воды самый низкий уровень у первого порога у Асуана наблюдается примерно в конце мая, а в дельте — две недели спустя. Подъем воды происходит сначала медленно, а потом быстрее и достигает наивысшей отметки у первого порога примерно 1 сентября, а в дельте — приблизительно через месяц. Самые высокие участки воды в дельте появляются из-под воды только в середине или в конце октября, после чего вода спадает, достигая постепенно наименьшего уровня.

Разлив Нила происходит ежегодно, но отличается нерегулярностью. По современным оценкам, интервал между двумя последовательными разливами (так называемый «нильский год») может колебаться в пределах 11—14 лунных месяцев на протяжении жизни одного поколения. В период, когда Египет представлял разобщенную систему номов, очень слабо связанную между собой, эти колебания могли не иметь существенного значения. Однако после объединения Верхнего и Нижнего Египтов, происшедшего на рубеже IV—III тыс. до н. э., когда начала складываться единая система административного управления, упрочились и развились связи между областями, упорядочилась последовательность храмовых служб, возникла необходимость в создании более регулярной системы счета времени. Очевидно, что хозяйственная и административная жизнь в стране была связана с сезонными изменениями.

Первым древнеегипетским календарем был лунный календарь, употреблявшийся, по-видимому, уже в додинастический период. Наиболее ранние свидетельства о нем восходят к эпохе Древнего царства. Со времени IV династии (XXVIII—XXVI в. до н. э.) в мастабах появляются списки месячных праздничных жертв, построенные хронологически. Этот лунный календарь использовался на протяжении всей древнеегипетской истории как религиозный календарь, фиксирующий время проведения праздников. Основной единицей счета времени служил лунный месяц, включавший 29 или 30 дней. Продолжительность каждого месяца определялась непосредственно наблюдением. За начало месяца принимали первый день невидимости Луны, когда старый месяц переставал наблюдаться на востоке перед восходом Солнца. Дни месяца были пронумерованы от 1 до 30 и носили особые названия, отражающие распорядок ритуальных действий, совершаемых на протяжении месяца, а также закономерности движения Луны. Лунный год состоял из трех сезонов и включал 12 или 13 месяцев в среднем по 4 месяца в один сезон. Нумерация месяцев на протяжении каждого сезона велась отдельно. В датировках указывали сначала номер месяца и название сезона, затем номер дня. Названия месяцев в раннем лунном календаре происходят от названий религиозных праздников, отмечавшихся в эти месяцы чаще всего в дни определенных лунных фаз. Так, первый месяц года назван по празднику текхи, третий — по имени богини Хатор и так для всех месяцев без исключения. Со временем некоторые праздники утрачивали свою популярность и их сменяли другие, что приводило к изменениям названий. Названия месяцев отражают также связь лунного календаря с сезонами года, поскольку в них зафиксирован распорядок сельскохозяйственных работ. Дополнительный, тринадцатый месяц засвидетельствован уже в мастабах времени IV династии, а также в списках храмовых служб времен XII династии (XX—-XVIII в. до н. э.), включавших иногда 12 или 13 лунных праздников, и в ряде других более поздних текстов. Високосный год в древнеегипетских текстах именуется «большим годом». Дополнительный месяц вставляли каждые три года, реже — два, для того чтобы привести начало лунного года в определенное положение относительно сезонов.

Наблюдения Сириуса играли особую роль в истории древнеегипетского календаря. Наиболее ранние свидетельства о них восходят ко времени I династии. Как известно, его восход знаменовал наступление нового календарного года. Правда и тут есть несколько тонкостей.

Лунный календарь с непредсказуемой системой интеркаляций, как и «нильский год», произвольно меняющийся из-за колебаний разливов Нила, были неудобны для административной и деловой жизни. Время в днях до какого-либо будущего события в этих календарях, как правило, не могло быть указано заранее. Такие важные события, как даты платежей по результатам торговой сделки или, скажем, даты поступлений от сбора налогов в государственную или храмовую казну, приобретали неопределенность, измеряемую днями, а иногда и месяцами, что осложняло гражданскую жизнь. Возможно, именно эти обстоятельства побудили египтян создать новую календарную систему, отличавшуюся неизменной правильностью и удобством при подсчете дней между двумя разновременными событиями.

Новый календарь был построен по простой схеме. Один год включал 12 одинаковых месяцев по 30 дней плюс 5 дополнительных дней, получивших позднее название эпагоменов. Каждый месяц состоял из трех 10-дневных недель, общее число которых в году составляло 36. Год подразделяли на три сезона по 4 месяца в каждом, носивших те же названия, что сезоны привязанного к восходам Сотис лунного календаря. Нумерация месяцев в каждом сезоне велась раздельно. Длина года равнялась 365 дням и была, таким образом, на 1/4 дня короче длины солнечного года. Эта разница приводила к постоянному смещению начала года относительно сезонов в среднем на 1 сутки за 4 года, что позволило в эллинистический период определить его как «блуждающий», или «подвижный», год.

Отличительной чертой гражданского календаря является его умозрительный, математический характер. На связь с астрономией указывает только употребление величины солнечного года, равной 365 дням. Но относительно происхождения этой величины существуют разные точки зрения. Так, согласно О. Нейгебауэру, она была получена усреднением длины «нильского года» за период не более 50 лет. Названия месяцев схематического календаря, звучавшие по-гречески: тот, паофи, хатир, хойак, тиби, мехир, фаменот, фармути, пахон, паини, эпифи, месоре, связаны, с одной стороны, с предшествующей календарной традицией, с другой стороны, с новыми религиозными праздниками, утвердившимися в Египте. Так, названия месяцев хатир, хойак, фармути, пахон в лунном и гражданском календарях совпадают. Не исключено поэтому, что первоначально, когда новый календарь только утверждался в Египте, совпадали названия всех месяцев.

В дополнение нашла табличку, вроде как более или менее правдоподобно передающую соответствие древнеегипетских календарных месяцев современным.

Позднее, когда новые праздники стали фиксировать неподвижно в новом календаре, их названия перешли на сами месяцы, в результате чего старые названия вышли из употребления.

Термин «гражданский год», принятый в современной литературе, подчеркивает нерелигиозный характер этой календарной единицы. Его употребление, однако, представляется сомнительным, учитывая, что в эпоху Среднего царства гражданский год служил и для религиозных целей, а относительно более раннего времени точно ничего неизвестно. Кажется маловероятным, чтобы в Древнем Египте получила распространение календарная система, не освященная при возникновении религиозной традицией.

Определенные трудности представляет также гипотеза об однократном «введении» гражданского календаря в некий фиксированный момент древнеегипетской истории. «Введения» в нашем понимании слова, по-видимому, не производилось. Во всяком случае, об этом не сохранилось никаких документальных свидетельств. Все попытки точного датирования времени «введения» гражданского календаря основываются на произвольных допущениях тех или иных астрономических соотношений и носят поэтому гипотетический характер.

Наиболее часто для этой цели используют «период Сотис» — промежуток, в течение которого даты восхода Сотис проходят со скоростью одни сутки за 4 года все сезоны и возвращаются к своей исходной точке. В его основе лежит соотношение: 1460 юлианских лет (по 3651/4d)=1461 схематических лет (по 365d). Предполагается, что в год «введения» гражданского календаря дата восхода Сотис совпадала с 1-м числом месяца тот. По сообщению Цензорина, такое совпадение имело место в 139 г. н. э. Отсюда находят вероятные даты «введения», отстоящие на один период, соответственно 1322-й, 2782-й и 4241-й г. до н. э. То есть иначе говоря, начала астрономического и гражданского годов совпадали всего один раз в 1460 лет, и, по видимому, эти даты отмечались как исключительные за своей редкостью.

Гражданский и лунный календари применялись параллельно на протяжении всего династического периода. Со временем гражданский календарь воспринял часть функций религиозного лунного календаря.

А если кроме существенных различий между гражданским годом и астрономическим также принять во внимание, что древние египтяне не имели календаря с исходной датой (для сравнения, у греков в этой роли выступал год, в который была проведена первая олимпиада (776 год до нашей эры), а у древних римлян - дата основания города (753 год до нашей эры), и все свои летописи и документы всегда датировали временем вступления на трон первого правителя ( именно по этой причине исследователи всегда могут определить, что произошло на том или ином году царствования какого-либо фараона, однако невозможно определить, на каком году от начала нашего летосчисления это случилось), то картина становится почти пугающе запутанной.

И тем не менее, именно этот, древнеегипетский, календарь, хоть и претерпевший изменения в эллинистический и более поздние периоды стал родоначальником привычного нам современного летоисчисления.

Информация позаимствована отсюда:www.astro-cabinet.ru/library/Stat/Egypt_1.htm

По ссылке все гораздо подробнее и можно найти много интересного об их астрономических наблюдениях и измерении времени.

читать дальшеПриродные условия Египта характеризуются сменой трех сезонов, связанных с повторяющимися разливами Нила. После подъема воды в середине — второй половине лета, когда почти вся обрабатываемая поверхность земли в долине Нила затоплена водой, наступает время сева, выращивания и сбора урожая. Вслед за этим наступает период засухи, характеризуемый самым низким уровнем воды в Ниле. Засуха продолжается вплоть до начала очередного подъема воды. На древнеегипетском языке сезоны имели особые названия, первый сезон — ахет (половодье), второй — перет («выхождение» земли из-под воды), третий — шему (отсутствие, низкая вода). Три сезона повторяются регулярно из года в год, в среднем составляя каждый по 4 месяца. Однако продолжительность сезонов может колебаться из-за непостоянства времени и высоты подъема воды в Ниле. В обычный год при среднем подъеме воды самый низкий уровень у первого порога у Асуана наблюдается примерно в конце мая, а в дельте — две недели спустя. Подъем воды происходит сначала медленно, а потом быстрее и достигает наивысшей отметки у первого порога примерно 1 сентября, а в дельте — приблизительно через месяц. Самые высокие участки воды в дельте появляются из-под воды только в середине или в конце октября, после чего вода спадает, достигая постепенно наименьшего уровня.

Разлив Нила происходит ежегодно, но отличается нерегулярностью. По современным оценкам, интервал между двумя последовательными разливами (так называемый «нильский год») может колебаться в пределах 11—14 лунных месяцев на протяжении жизни одного поколения. В период, когда Египет представлял разобщенную систему номов, очень слабо связанную между собой, эти колебания могли не иметь существенного значения. Однако после объединения Верхнего и Нижнего Египтов, происшедшего на рубеже IV—III тыс. до н. э., когда начала складываться единая система административного управления, упрочились и развились связи между областями, упорядочилась последовательность храмовых служб, возникла необходимость в создании более регулярной системы счета времени. Очевидно, что хозяйственная и административная жизнь в стране была связана с сезонными изменениями.

Первым древнеегипетским календарем был лунный календарь, употреблявшийся, по-видимому, уже в додинастический период. Наиболее ранние свидетельства о нем восходят к эпохе Древнего царства. Со времени IV династии (XXVIII—XXVI в. до н. э.) в мастабах появляются списки месячных праздничных жертв, построенные хронологически. Этот лунный календарь использовался на протяжении всей древнеегипетской истории как религиозный календарь, фиксирующий время проведения праздников. Основной единицей счета времени служил лунный месяц, включавший 29 или 30 дней. Продолжительность каждого месяца определялась непосредственно наблюдением. За начало месяца принимали первый день невидимости Луны, когда старый месяц переставал наблюдаться на востоке перед восходом Солнца. Дни месяца были пронумерованы от 1 до 30 и носили особые названия, отражающие распорядок ритуальных действий, совершаемых на протяжении месяца, а также закономерности движения Луны. Лунный год состоял из трех сезонов и включал 12 или 13 месяцев в среднем по 4 месяца в один сезон. Нумерация месяцев на протяжении каждого сезона велась отдельно. В датировках указывали сначала номер месяца и название сезона, затем номер дня. Названия месяцев в раннем лунном календаре происходят от названий религиозных праздников, отмечавшихся в эти месяцы чаще всего в дни определенных лунных фаз. Так, первый месяц года назван по празднику текхи, третий — по имени богини Хатор и так для всех месяцев без исключения. Со временем некоторые праздники утрачивали свою популярность и их сменяли другие, что приводило к изменениям названий. Названия месяцев отражают также связь лунного календаря с сезонами года, поскольку в них зафиксирован распорядок сельскохозяйственных работ. Дополнительный, тринадцатый месяц засвидетельствован уже в мастабах времени IV династии, а также в списках храмовых служб времен XII династии (XX—-XVIII в. до н. э.), включавших иногда 12 или 13 лунных праздников, и в ряде других более поздних текстов. Високосный год в древнеегипетских текстах именуется «большим годом». Дополнительный месяц вставляли каждые три года, реже — два, для того чтобы привести начало лунного года в определенное положение относительно сезонов.

Наблюдения Сириуса играли особую роль в истории древнеегипетского календаря. Наиболее ранние свидетельства о них восходят ко времени I династии. Как известно, его восход знаменовал наступление нового календарного года. Правда и тут есть несколько тонкостей.

Лунный календарь с непредсказуемой системой интеркаляций, как и «нильский год», произвольно меняющийся из-за колебаний разливов Нила, были неудобны для административной и деловой жизни. Время в днях до какого-либо будущего события в этих календарях, как правило, не могло быть указано заранее. Такие важные события, как даты платежей по результатам торговой сделки или, скажем, даты поступлений от сбора налогов в государственную или храмовую казну, приобретали неопределенность, измеряемую днями, а иногда и месяцами, что осложняло гражданскую жизнь. Возможно, именно эти обстоятельства побудили египтян создать новую календарную систему, отличавшуюся неизменной правильностью и удобством при подсчете дней между двумя разновременными событиями.

Новый календарь был построен по простой схеме. Один год включал 12 одинаковых месяцев по 30 дней плюс 5 дополнительных дней, получивших позднее название эпагоменов. Каждый месяц состоял из трех 10-дневных недель, общее число которых в году составляло 36. Год подразделяли на три сезона по 4 месяца в каждом, носивших те же названия, что сезоны привязанного к восходам Сотис лунного календаря. Нумерация месяцев в каждом сезоне велась раздельно. Длина года равнялась 365 дням и была, таким образом, на 1/4 дня короче длины солнечного года. Эта разница приводила к постоянному смещению начала года относительно сезонов в среднем на 1 сутки за 4 года, что позволило в эллинистический период определить его как «блуждающий», или «подвижный», год.

Отличительной чертой гражданского календаря является его умозрительный, математический характер. На связь с астрономией указывает только употребление величины солнечного года, равной 365 дням. Но относительно происхождения этой величины существуют разные точки зрения. Так, согласно О. Нейгебауэру, она была получена усреднением длины «нильского года» за период не более 50 лет. Названия месяцев схематического календаря, звучавшие по-гречески: тот, паофи, хатир, хойак, тиби, мехир, фаменот, фармути, пахон, паини, эпифи, месоре, связаны, с одной стороны, с предшествующей календарной традицией, с другой стороны, с новыми религиозными праздниками, утвердившимися в Египте. Так, названия месяцев хатир, хойак, фармути, пахон в лунном и гражданском календарях совпадают. Не исключено поэтому, что первоначально, когда новый календарь только утверждался в Египте, совпадали названия всех месяцев.

В дополнение нашла табличку, вроде как более или менее правдоподобно передающую соответствие древнеегипетских календарных месяцев современным.

Позднее, когда новые праздники стали фиксировать неподвижно в новом календаре, их названия перешли на сами месяцы, в результате чего старые названия вышли из употребления.

Термин «гражданский год», принятый в современной литературе, подчеркивает нерелигиозный характер этой календарной единицы. Его употребление, однако, представляется сомнительным, учитывая, что в эпоху Среднего царства гражданский год служил и для религиозных целей, а относительно более раннего времени точно ничего неизвестно. Кажется маловероятным, чтобы в Древнем Египте получила распространение календарная система, не освященная при возникновении религиозной традицией.

Определенные трудности представляет также гипотеза об однократном «введении» гражданского календаря в некий фиксированный момент древнеегипетской истории. «Введения» в нашем понимании слова, по-видимому, не производилось. Во всяком случае, об этом не сохранилось никаких документальных свидетельств. Все попытки точного датирования времени «введения» гражданского календаря основываются на произвольных допущениях тех или иных астрономических соотношений и носят поэтому гипотетический характер.

Наиболее часто для этой цели используют «период Сотис» — промежуток, в течение которого даты восхода Сотис проходят со скоростью одни сутки за 4 года все сезоны и возвращаются к своей исходной точке. В его основе лежит соотношение: 1460 юлианских лет (по 3651/4d)=1461 схематических лет (по 365d). Предполагается, что в год «введения» гражданского календаря дата восхода Сотис совпадала с 1-м числом месяца тот. По сообщению Цензорина, такое совпадение имело место в 139 г. н. э. Отсюда находят вероятные даты «введения», отстоящие на один период, соответственно 1322-й, 2782-й и 4241-й г. до н. э. То есть иначе говоря, начала астрономического и гражданского годов совпадали всего один раз в 1460 лет, и, по видимому, эти даты отмечались как исключительные за своей редкостью.

Гражданский и лунный календари применялись параллельно на протяжении всего династического периода. Со временем гражданский календарь воспринял часть функций религиозного лунного календаря.

А если кроме существенных различий между гражданским годом и астрономическим также принять во внимание, что древние египтяне не имели календаря с исходной датой (для сравнения, у греков в этой роли выступал год, в который была проведена первая олимпиада (776 год до нашей эры), а у древних римлян - дата основания города (753 год до нашей эры), и все свои летописи и документы всегда датировали временем вступления на трон первого правителя ( именно по этой причине исследователи всегда могут определить, что произошло на том или ином году царствования какого-либо фараона, однако невозможно определить, на каком году от начала нашего летосчисления это случилось), то картина становится почти пугающе запутанной.

И тем не менее, именно этот, древнеегипетский, календарь, хоть и претерпевший изменения в эллинистический и более поздние периоды стал родоначальником привычного нам современного летоисчисления.

Информация позаимствована отсюда:www.astro-cabinet.ru/library/Stat/Egypt_1.htm

По ссылке все гораздо подробнее и можно найти много интересного об их астрономических наблюдениях и измерении времени.

-

-

16.02.2021 в 09:42-

-

16.02.2021 в 09:43